云上十堰讯 记者 代琳源 通讯员 罗耀 黄承昊 郭元江 报道:竹溪县作为长江流域汉江水系,是南水北调的重要水源涵养区。近年来,竹溪县委县政府高度重视境内水安全、水生态、水保护工作,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,坚决扛牢“守井人”的政治责任,以龙王河小流域综合治理为试点,按照“统筹规划、分步实施、突出重点、务求实效”的要求,合理划定治理范围,因地制宜制定规划,多措并举推进小流域综合治理试点工作,在改善流域人居环境中取得明显成果。

生态美

干支同治,守护蓝天绿水青山

“龙王河这几年发生了天翻地覆的变化,成为大家休闲娱乐的好去处。”说起龙王河的蜕变史,居民们感受颇深。

龙王河是竹溪人民是竹溪人生存繁衍的故乡河、母亲河、生命河,在它的两侧呈现“山地-平坝”垂直分层地理格局,南北山地林立,中部浅丘平坝集中连片,小流域支沟发育密集、平行汇入龙王河。该县根据鲜明的以支沟为核心的小流域单元组合,制定出岸沟同治、以支沟治理促进小流域实现生态美、产业美、百姓富的“路线图”。

瞄准污水收集,实现分类治污。建设污水主支管网40余公里,修复污水管网3.3公里,通过分区分级补全污水管网、人工湿地,将沿线集中村落的生活污水接入污水主管网,推动实现各类农户污水收集全覆盖。

推动化肥农药“双减”,实现源头控污。创新采取休耕期种植“豌苗”替换化肥等生态控污技术,在源头减量;建成生态脱氮沟2239米、生态拦截沟2325米,过滤净化农田退水中的氮磷物质,打造小型“湿地公园”,确保过程长效净化功能;引入中观生物肥业有限公司对全镇玉米及油菜等作物秸秆回收生产有机肥,引导竹溪丰源等规模以上养殖场探索建设“猪-沼-茶”循环农业示范基地,农作物秸秆综合利用率达到92%。

产业强

茶山稻海,打造立体循环农业

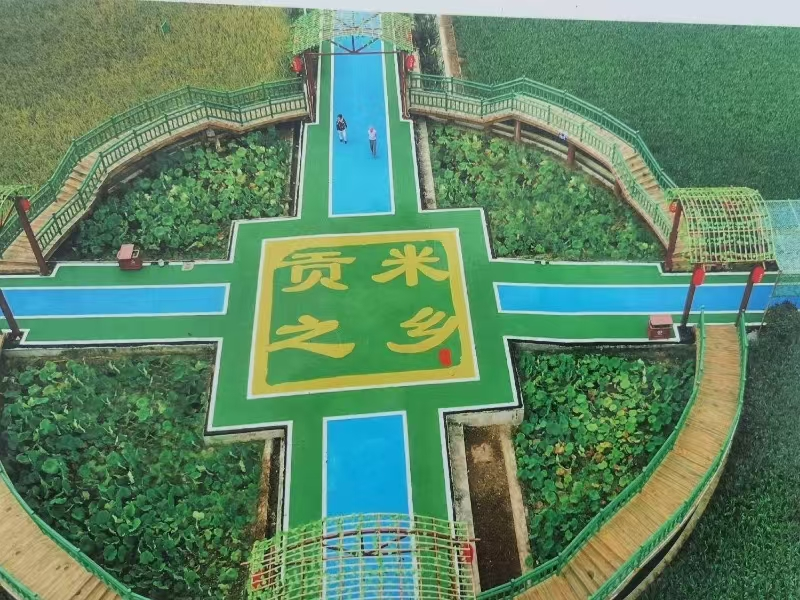

竹溪县立足茶粮综合生产区的功能定位,打造“山上贡茶、山下贡米”产业布局。通过整合山、水、林、田、路、村落等优势元素,用经营乡村的理念,通过政府引导,群众、企业等各类主体参与,用小切口、小改造丰富业态,促进村民增收致富。

在竹溪县中峰镇贡米基地,相关负责人告诉记者:“通过贡米深加工+农文旅融合,拓宽农户增收途径,全镇发展乡村旅游年收入达5000万元,带动全镇农村人口人均年增收10000元以上。”

除此之外,该县积极探索稻鱼、稻蛙共生立体生态种养模式,在共生中实现去除虫害、活田松田、制造养分,在贡米收割后形成土地空闲期,使用废弃秸秆还田因地制宜发展羊肚菌,促进土地循环高效利用,提高土地利用率,实现经济效益和生态效益双丰收。

百姓富

全民参与,共创富美乡村样板

在绿之恋景区,满眼望去尽是绿色。该项目负责人介绍,通过构建“土地流转收租金、小额贷款入股分股金、公司务工得薪金”的三金利益链条,打造成目前1200余亩花卉苗木园,800余亩生态养殖园,1000亩乡村体育健身休闲+游乐游艺园,辐射带动中峰镇8个村189户脱贫户增收,吸纳周边200余名农民工在家门口就业。

竹溪县大力开展“文明河流”建设,推行“党建+村建+家建”治理模式,用好乡村自治协会、乡贤理事会等多元共治力量,用关键少数人带动多数人共同守水护水,让群众成为主体,变“要我保护”为“我要保护”。

不仅如此,将人居环境整治要求融入乡风民俗、村规民约、学生规范、行业规章等,开展“流动红旗”、美丽庭院、“五好家庭”等评选活动,选树试点村、模范组、先进户,激发群众争优意识,完善群众参与引导机制,构建小流域共治共享的治理格局。

环境美,人心齐,产业兴。随着竹溪县小流域综合治理的深入开展,对流域内水环境治理、人居环境整治,加快农村生产生活方式绿色低碳转型,并发展特色产业,推动文旅产业提档升级,带动了群众增收,取得了生态、经济、社会多种效益的共赢。

编辑:宋楚玉

责编:黄 勤

审核:刘 青