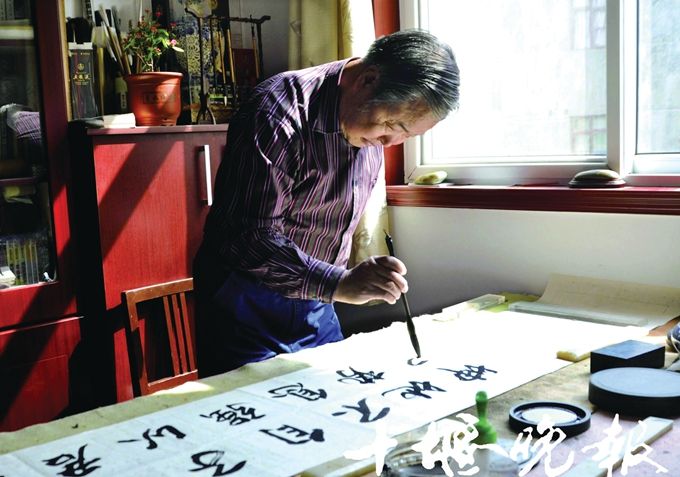

老芨泼墨。

人物简介

老芨,本名江达,1942年生于竹山,市税务局退休职工。湖北省作家协会会员,湖北省书法家协会会员。先后发表长篇小说《雷池》,自传体系列散文《活殇》,散文随笔集《沧桑耳语》《苍茫细语》《咸言淡语》《博文网语》和自选集《往事那片云》,以及诗集《堵河等我归去》等12部,计450余万字。2018年底,出版书法集《翰墨风流》。

云上十堰讯 记者 吕伟:笔墨不离书为道,伏枥老骥再奋蹄。2017年3月,老芨再版了他的代表作《活殇》,完成了他的一个心愿;而另一个心愿——出版书法集《翰墨风流》,也在2018年底如愿以偿。

在老芨位于北京南路的家中,除了书籍就是墨宝。置身这样一方空间,书香和墨香交织入鼻,那种坚韧的强烈的文化生命力无所不在,让人为之钦佩和折服。老芨说:“文学与书法是我生命中的两根琴弦。”事实上,他用整整40年时光证明了这一点,透过12部文学作品的字里行间,透过1部书法集的墨香萦绕,那一株株一簇簇芨芨草总会在瞬间涌现出来,密匝坚韧,笑迎春秋。

江达习字 《翰墨风流》是对书法艺术的礼赞膜拜

老芨闲说 “我的作业”是对文化生命的暮年回眸

很多人熟知的是老芨的文学作品,殊不知他的书法造诣同样不薄。不为人知的是,老芨曾在竹山县书画协会创建初期便被选为主席,上世纪80年代就加入省书法家协会,然而,直到退休之前,单位却很少有人知道他会书法。

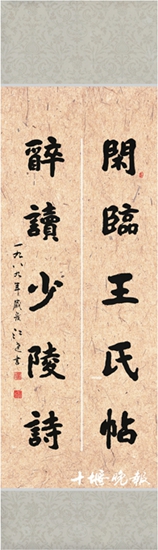

翻开《翰墨风流》,扑面而来的是充满艺术魅力和人文情怀的各类书法作品。据介绍,本书共收录了老芨的书法作品282件,另有4万余文字与其相映成趣。全书以“我的作业”为主线,共分“闲言”、“展品”、“说道”、“扇面”、“手札”及“题签”六部分,图文并茂,融艺术性和思想性于一体。

老芨在该书封面就注明了“暮年回眸:江达习字·老芨闲说”的字样,他的本意就是像他在自序中说的那样:“编辑此书,本想献丑习作,聊艺抒怀,无奈才疏学浅,只能隔靴搔痒,妄谈心得。”

在交谈中记者了解到,老芨自幼爱好文学与书法,少小师从著名北京书家韩世杰先生,临习欧赵魏碑等碑帖。受启蒙老师影响,老芨从小就梦想要成为诗人、作家和书法家。“不管美梦能否成真,它始终都像一粒种子深埋在我的心底,并时刻等待着破土而出。”老芨说。

“在书法审美中,技法、意境和气质是最核心的部分。”老芨表示,在这一思想指导下,在创作中,他追求的风格是“随心所欲不逾矩”,在遵守规则的前提下而有所作为。

2014年11月,老芨应邀参加广东省文化学会、广东省文化产业交易所联合举办的“文人书法三人行”作品展并获好评。此外,他的书法作品曾入选湖北省书法展。老芨年逾76秋,仍然笔耕不辍,晚年的书法作品更注重形式与内容的和谐与统一,更重视个人的内心感受。

从能工巧匠到企业厂长到公务员 一路走来不觉得有多坎坷

讨过米放过牛迈进机关再做文案 没料想到老还能舞文弄墨

仁者寿

老芨讨过米,放过牛,从一个工人到乡镇企业的技术员,再到机关干部和一个成果丰硕的作家、书法家,老芨坎坷的人生经历是他创作的富矿。

1988年12月28日,46岁的老芨跨进了竹山县税务局的大门。此前,老芨在建筑公司当过木匠,盖过房子,做过家具;后来又做过钳工、翻砂工和模型工。上世纪80年代中期,乡镇企业蓬勃发展,老芨被聘请到一个企业当技术员,再后来任厂长。

关于自己为什么会乐意丢掉榔头和锉刀,不当厂长,而去国家税务部门当个临时工,老芨表示,原因是到了机关就能拿起笔杆与文字相伴,离作家梦就近了一步!

1989年,老芨以他的文笔和临时工的身份又神奇般地被借调到原郧阳地区税务局工作。回想起那段时间,老芨说:“当时自己已是3个孩子的父亲,每月70元的收入,根本无法养活一家人。”老芨业余时间没日没夜地爬格子,挣点微薄的稿费贴补家用。为了确保投稿采用率,老芨仔细研究了十堰4家报纸的用稿特征,并且一发而不可收。“虽然写作‘极其功利’,但养家糊口是重要的,同时个人文字和语言得到极大锻炼和提高。”老芨表示。

“老芨”这一笔名为人熟知,以至于很多人都忘记了他的真实姓名“江达”。为什么取名“老芨”?老芨苦涩一笑,说,1981年,他在新疆生活无着,39岁生日那天独自一人躺在戈壁滩上,望着头上的蓝天白云,瞧着身边的红柳、骆驼刺和芨芨草,想到自己多舛的命运不禁潸然泪下。芨芨草看似瘦小,却生命力顽强,老芨顿时有了命运相通的感受,并决定将“老芨”作为自己的笔名。

爱好和理想是他永不枯竭的力量源泉

千难万阻也要把生命中两根琴弦奏响

闲临醉读

在十堰文坛,老芨喜欢率性而为,不受成规约束,同时他喜恶分明,幽默待人,达观对事。很多朋友表示,他那张不显老态的娃娃脸好像永远充满活力。本土诗人、作家潘能军评价老芨说:“我看不出老芨的写作有什么目的或倾向性,他的偏激,他的中庸,他的固执,他的传统,他的性情,都是他自己的。只要是从他骨子里传达出来的东西,都有理由成为他写作的理由。”

在老芨的文学作品中,自传体文本《活殇》影响力最大。老芨介绍,《活殇》2004年12月初版,是12本书中写作时间最短但付出代价最大的一本书。说时间短,是因为从写作到出书仅半年时间。那段时间,老芨每天凌晨一两点才睡觉,五六点就起床,唯一放松的方式就是和朋友“整酒”,这样一来导致老芨的身体乃至生命都受到严重损伤。老芨一向强健的心脏搭上了两个支架,直到多年之后才恢复元气。

除此之外,老芨认为,此书写的一个家族的苦难经历,这个过程既是回忆的过程,也是重新经历的过程,因此倍感痛苦。

潘能军认为,《活殇》体现的是良知的力量,“它就像一块‘黑色的冰’,割痛的是我们麻木的神经;暖化这块冰,需要你心灵的温度。”

华中师范大学文学院古代文学教研室教授、博士生导师戴建业和老芨一直未曾谋面,却非常理解和欣赏老芨的文字。他评论说:“在我省的作家中,也许只有老芨算是‘大器晚成’——50多岁才发表作品,此后便‘一发而不可收’;也许要数老芨最多才多艺——既长于小说与散文,也善于诗歌与书法。”

潘能军评价说:“老芨是个另类,一个有点顽固的另类,精神上的洁癖和个性上的固执,常常是我们‘调侃’的对象。其实我们喜欢的是他骨头里透出的正直和美丽。”

老芨对生活的本质有着自己独到的见解,他坦言,人要活得“有规矩”,要活得“有样子”,要活得有尊严,“往大处说,是依然有某种精神制约,服从于某种精神力量——是那种高于柴米油盐的精神力量。”

与贤为友,与书相伴。弱小时坚韧不拔,强壮时彬彬有礼。这就是老芨,一个年逾76岁的老者,一个永远不离不弃、充满活力的文化老人。

图片由老芨提供

请输入验证码